Né à Meknès, au Maroc, en 1969, Emmanuel Laugier est poète, essayiste et critique littéraire au magazine Le Matricule des anges. Il est l’auteur d’une dizaine de livres de poésie dont, notamment, L’Œil bande (Deyrolle éditeur, 1996 ; Unes, 2017), Et je suis dehors déjà je suis dans l’air (Unes, 2000), Vertébral (Didier Devillez, 2002), For (Argol, 2009), ltmw (Nous, 2013), Crâniennes (Argol, 2014), Chant tacite (Nous, 2020) et Poèmes du revoir américain (Unes, 2021). Rencontre avec l’un des poètes majeurs de notre extrême contemporain.

Je commencerai cet entretien en évoquant votre premier livre, L’Œil bande, paru en 1996 aux éditions Deyrolle, que vous avez retravaillé en vue de sa réédition chez Unes en 2016. Vous expliquez, en fin de volume, que vos premières tentatives de suppressions et d’ajouts avaient défiguré ce livre au point de le rendre illisible, raison pour laquelle vous avez finalement fait le choix de n’effectuer que quelques retouches. Valéry considérait qu’« un poème n’est jamais achevé » (Tel quel) : « Un poème est pour moi un état d’une suite d’élaborations. Ceux que j’ai publiés sont à mes yeux des productions arrêtées par des circonstances étrangères. Et, gardés, je les eusse transformés indéfiniment » (Ego scriptor). Pensez-vous que les années qui se sont écoulées entre l’écriture de ce livre (1991-1995) et le projet de sa réédition l’ont figé dans une forme immuable ? Ou est-ce vous qui, près de vingt ans après l’écriture, n’étiez plus en phase avec la matière première de ce verbe qui avait été la vôtre ?

Il y a deux problèmes dans votre question : celui de la décision d’arrêter un livre, parce que celui-ci a trouvé son terme, que des contraintes en aient décidé (ce qui ne fut pas le cas de L’Œil bande), ou qu’une intuition ait conduit à la prise de conscience d’une fin : fin de l’expérience sur laquelle il s’est peut-être en partie construit, fin de l’exploration plutôt que de l’exploitation de ce que l’on crut d’elle, etc. Conscience d’un savoir-faire qu’il faut absolument déjouer. Et celui, dont la consistance est sur un autre plan, aussi théorique que posé a priori, qui envisage le livre (de poèmes) comme une « suite d’élaborations » jamais achevées, que la publication, par exemple, arrête, ou que des circonstances étrangères sortent de son inachèvement, c’est Valéry qui précise. Rien n’empêche pourtant que l’inachevable soit a priori une part de l’existence du poème, depuis ses conditions de surgissement, et que la décision de l’arrêter soit son autre nécessité, et peut-être ce qu’il se doit d’être a posteriori. Vous rappelez ce que Valery ajoute pourtant : « Et, gardés, je les eusse transformés indéfiniment ». Mais quelle volonté conduit à cette transformation ? dite potentiellement infinie, et laquelle, avec une pugnacité non moins constante, et par un acte de discernement aussi nécessaire, décide qu’il faut en finir. J’aime assez, finalement, malgré l’exemple de Valéry (qui a peut-être poursuivi, et davantage, cette incessante reprise dans ses carnets), celui de Du Bouchet (qui, lui aussi, pouvait reprendre complètement un livre à vingt ans de distance de sa publication, le réduire ou l’amplifier), ou encore après le work in progress de Ponge, qui est une clinique baroque minimale de la répétition suivie dans certains livres de la grande maturité, dont La fabrique du pré (1971) et Comment une figue de paroles et pourquoi (1977), qu’une décision d’arrêter le livre se prenne. Y compris chez Ponge, qui arrête les étapes et le test qu’il fait subir à sa recherche. C’est peut-être s’en tenir à un cap et garder l’horizon d’un livre à portée de main, sans qu’on sache toujours qui ou quoi, en effet, vient suspendre son élaboration. Je ne crois d’ailleurs pas plus à une forme « immuable », à laquelle on ne pourrait plus toucher, qu’à son « degré zéro », pour nommer ici, et assez vite, tout ce qui s’écrirait sans effort de syntaxe, c’est-à-dire sans recherche d’une dite-forme, d’un rythme, d’une vitesse, soit ce qui fait les occasions du poème. Car il y faut une, voire des occasions, pour que quelque chose vienne à s’élaborer, puis que se découvre dans le poème une logique spécifique, qui est celle de son économie. La décision de ne pas réécrire L’Œil bande à l’endroit où je me trouvais vingt ans après ne tenait pas au fait que quelque chose aurait été immuable dans sa composition, mais que le réécrire aurait consisté, et c’aurait été tout à fait artificiel, à rejouer l’expérience d’une langue induplicable, et plus encore, à essayer de gagner sur elle une potentialité finalement trompeuse. Qu’est-ce que L’Œil bande y aurait gagné, sinon de ne plus être le même livre ? quand depuis sa parution j’avais mesuré à quel arrachement je dus me confronter pour ne pas le continuer, pour m’en dégager, m’en extraire, gagner une autre zone, un autre terrain. L’être en phase n’était donc tout simplement pas imaginable, ni concevable après, c’eut été comme chercher à ajointer les deux mêmes faces d’un aimant. Car « après, après c’est tout sauf ça » comme disait Michaux.

Certains critiques ne manquent pas de souligner le caractère cinématographique de votre écriture à l’œuvre dans certains de vos livres, dont L’Œil bande. Les commentaires mettent en lumière son aspect visuel, mis en évidence dans le titre, et Anne Malaprade, dans sa postface, en analyse très finement la dimension sonore (la bande-son). Il est toutefois un autre élément qui me semble plus cinématographique encore et qui se manifeste dans vos recherches d’articulation, de rythme et de syntaxe, — recherches qui me paraissent s’apparenter au montage filmique. Et je pense évidemment à Godard qui disait qu’un film s’écrivait au montage. Diriez-vous que ce qui caractérise l’écriture de L’Œil bande ce soit cette transposition dans votre écriture de techniques propres au montage ?

Votre question me touche particulièrement, parce qu’elle indique certains arrière-plans de l’écriture de L’Œil bande. Que vous liiez la pratique du montage aux recherches d’articulation, au rythme et à la syntaxe, à une grammaire en somme que le poème dégage, la sienne en somme, me semble complexifier et affiner la compréhension de l’acte de montage. La phrase de Jean-Luc Godard, qui aurait parlé, et sans doute l’a t-il fait, de grammaire du montage, tombe à pic, car ce qu’il y induit c’est justement un geste d’écriture, ce qui ne veut absolument pas dire que sur la table de montage son geste se réduise au rapprochement de deux plans disjoints et étrangers l’un à l’autre. Le montage-son, chez Godard, qui fait s’achopper sur plusieurs régimes sonores disparates, en plusieurs nappes de dictions et d’inflexions de voix, et en plusieurs de leur registre, est quelque chose de tout à fait prodigieux, qui ne se réduit pas à coller l’un contre l’autre deux matières sonores hétéroclites. Au contraire, et c’est Bresson qui précise dans un entretien, il faut que les raccords du montage aient l’air, à la fin, et bien que venus de choses distinctes, de ne plus vouloir se séparer. L’acte est aussi charnel que celui de la rencontre. Si je reviens à L’Œil bande, peut-être a t-il tenté à certains endroits ces déplacements, que vous comparez à celui du montage et c’est vrai que j’avais vu à l’époque, à la cinémathèque de Nice, Puissance de la parole, qui m’avait beaucoup impressionné : j’y ai parfois pensé, et si le phrasé de ce livre est parfois haché, cassé, troublé par des torsions agrammaticales (infinitif au lieu d’indicatif, élision des articles ou des conjonctions, etc.), par des registres qui approchent des perceptions abstraites aussi bien que prosaïques, c’est peut-être que certaines choses vues (Godard, les vidéos de l’art contemporain, etc.) ont agi sur l’inconscient de son écriture mais, bien sûr, cela est très loin de la grande efficacité rythmique disjonctive son/image qu’il y a chez Godard. Les moyens de la page/plan sont peut-être plus restreints et plus rudimentaires (au sens quantitatif), malgré ce que Heidsieck ou Ghérasim Luca ont pu déplacer par leur façon de concevoir le poème avec et contre la page. Rien d’ailleurs, aurait dit Godard, ne garantit pourtant que la technique que le cinéma emploie puisse trouver de meilleurs plans de montage qu’une page pliée en deux. C’est une tout autre histoire de la technique qu’il faudrait ici faire, dans le lien qu’elle a avec la création, notamment dans le champ des arts visuels et sonores. Ce qui me questionne pourtant, par le biais de votre question, c’est en effet le nouage entre montage, syntaxe et rythme. Les actes de montage, par quoi quelque chose du rythme et de la syntaxe se cherche, vient de rapprochements entre différentes données venues accentuer la recherche du déplacement de la langue dans le livre, ce que j’appelle, hors de toute fétichisation stylistique, l’effort de syntaxe tel que, je crois, le réclame le poème. Ils sont de plusieurs natures, sonores, vous l’avez précisé (les régimes de voix, la bande son, les blocs de perceptions du tympan), cinématographiques, et textuels. Les trois façons de faire montage sont internes au poème et agissent parfois discrètement, parfois de façons plus évidentes. Pour n’en donner que deux exemples : montage cinématographique, parce qu’à certaines amorces de poèmes correspondent des plans de films ressouvenus ; textuels, parce que s’y cache une traduction sauvage d’un fragment de Pindare disant l’état de celui qui n’a plus rien (le sdf de L’Œil bande), et plus évidentes, des phrases entre guillemets en italique, mais non référées, incluses dans certains poèmes. Enfin il y a une architecture du livre, qui agit comme un montage, dont les huit séries de poèmes témoignent sans doute.

« la neige à la bouche / imprononçable dans ses mots / qui bougent seulement / les lèvres et d’un mouvement / lent et clair / comme il n’y a pas de lenteur mais du ralenti collé sur les faces / dans le dos blanc qui fige : / cela raidir ouvre quoi / du soleil et un ciel blanc sur blanc : / dans la chaux dans la même histoire //ou c’est de la neige encore dire la neige ou le soleil ça le blanc / qui fait surface qui prend l’œil », écrivez-vous dans L’Œil bande (pp. 75-76). Se lit ici une tension extrême, tension esthétique entre les mots et leur propre silence. Cette tension ne sous-tend-elle pas la trajectoire de votre écriture dans ce livre inaugural, votre geste premier de poète ?

Difficile de vous répondre, parce que ce serait reconstituer, je le crains, ce qui a été au commencement, si tant est que L’Œil bande, comme premier livre publié, est un commencement, le commencement d’une aventure pour le dire simplement. Et parce que l’extrait que vous citez, à défaut d’autres dont on pourrait s’emparer, s’il définit pour vous quelque chose comme une trajectoire à venir de ce qui va s’écrire, ne peut pour moi seulement le synthétiser, voire même l’affirmer. Ce sont les étapes de chaque livre, ce que chacun appelle, une fois paru, d’un déplacement, d’une distance, de la nécessité de s’en arracher (j’ai déjà évoqué ce geste) qui comptent et constituent presque la moitié du trajet vers l’autre livre, et peut-être ajustent ou précisent une trajectoire. Je me souviens à ce sujet, que la lecture de la « prière d’insérer » que je voulus à mon livre For (édition Argol, 2009) conduisit Ronald Klapka (1948-2013) à écrire dans ses chroniques « magdaleniennes » que « ce possible obstacle du retour sur sa propre écriture, Maurice Blanchot dans Après-coup (Minuit, 1983) le signifiait déjà : “ Une telle tentation est nécessaire. Y tomber est peut-être inévitable” ». J’ai retenu là l’idée que dans l’après-coup de la relecture se logeait certes la nécessité d’une clarification, mais que si elle était inévitable, le risque d’un retour sur l’élan initial faussait aussi ce qu’il avait été : tant il est aussi certain qu’à cet élan on n’appartient plus, qu’on ne peut y revenir, sinon en le reconstruisant a posteriori. L’après-coup de la lecture succombe donc à sa propre tentative de clarification mais il créé simultanément un écran.

Dans un entretien accordé à Télérama [1], vous évoquez les contraintes d’écriture. Se donner à soi-même des contraintes est-ce un moyen d’exacerber cette tension esthétique ou un moyen d’écrire contre soi ?

Vous dites, et votre lecture est tout à fait légitime, que se donner des contraintes pourrait « exacerber la tension esthétique », celle-là que vous repérez entre les mots et leur propre silence, notamment dans un passage de L’Œil bande que vous citez. Je ne peux pas vraiment vous répondre sur ce point : parce que je ne vois pas d’esthétique dans le rapport que vous dites entre « mot » et « silence », sinon, justement, des rapports possibles entre les mots eux-mêmes, ce qu’ils disent, signalent, indiquent au travers de l’agencement que l’on en fait, etc., et justement tout cela se passe, du moins de mon point de vue, hors de toute « esthétique ». Je retiendrai plutôt dans votre question le terme de « tension », qui dit le rapport entre la contrainte et sur quoi elle opère, les mots, la syntaxe, la grammaire, le projet du livre, le processus de son écriture, etc. Ce qui peut se donner pour contrainte doit être testé dans la pratique de l’écriture pour opérer. Dans cette décision réside une tension. Que celle-ci soit un moyen d’écrire contre soi est tout à fait envisageable, mais en un point précis, et définitif, qu’a dit tôt André du Bouchet, à savoir qu’il fallait d’abord « écrire au plus loin de soi-même ». Est-ce que cela signifie que la position éloigne de soi ? Oui, si et seulement si elle est une façon de dé-privatiser le rapport entre soi et la matière de l’écriture. D’éviter que le poème soit contaminé par des affections passives du sujet, ses émotions, ses douleurs personnelles, voire le recours à un vocabulaire miné, comme celui d’authenticité (de l’expérience, de soi) etc. J’ajoute que cette distance, qui est une sorte de scepticisme appliqué à tout ce qui, venant de soi, peut faire leurre ou écran, qui a pour tâche de déminer les représentations (du moins d’y essayer), conduit aussi à être au plus près de soi, mais il faut entendre cette proximité comme une veille vigilante, un exercice d’acuité et de discernement face à ce qui constitue notre rapport sensible au langage. Ce par quoi nous sommes vus, pour reprendre l’esprit du titre de l’un des livres de Georges Didi-Huberman, est aussi ce que nous voyons. Une dialectique spatiale, plus qu’une réversibilité, opère entre être au plus loin et au plus près de soi ; elle indique, sous forme peut-être d’indices que la langue du poème place en lui, l’endroit où l’expérience (qui est celle de sa formalisation en langue) s’élargit.

Aussi, pour répondre à votre question, je peux dire que : chaque projet induit un régime d’écriture spécifique qui va se vérifier et se déployer à mesure. La contrainte y est invisibilisée, discrète, ou plus manifeste, c’est selon. On peut ainsi entendre sous le mot « contrainte » ce que chaque projet déploie, et de différentes façons penser ou étendre le mot de « contrainte » à ceux, voisins, de « dispositif », de « montage », de « processus »

« Agencer », « combiner », « monter », « prélever » sont des verbes qui appartiennent à de nombreuses pratiques d’écrivains, dont Benoit Casas qui en a fait, par l’acte exclusif de lecture et sa relation principale aux livres, le moteur central de l’écriture de sa démarche. Ces verbes, je les emploierai aussi volontiers, et aujourd’hui ils me sont plus proches encore, ils définissent des opérations d’écriture à venir. L’écriture de Et je suis dehors déjà je suis dans l’air (éd. Unes, 2000) avait suivi une contrainte particulière, jusqu’à un certain vertige, mais ce mode opératoire ne m’a pas immédiatement conduit à en élaborer d’autres par la suite, sinon des tentatives vouées à l’échec à cause ou en raison de leur lourdeur. Mais il est vrai que plus récemment, depuis 5/6 ans, contrainte et dispositif induisent souvent des opérations qui vont cadrer un projet.

Par exemple mon livre antérieur, LTMW (éd. Nous, 2013) s’est inscrit dans la tradition de la poésie amoureuse, presque contre elle, ou malgré elle, en revisitant quelques aspects du blason (mais sans présupposé d’études) et en ponctuant ses arrêts, son cadrage, dans un long plan séquence. 81 stations, arrêts sur image forment ce plan séquence. Mais de contraintes je ne peux dire qu’il y en eut vraiment, en dehors de la volonté de faire succéder des tableaux sur une page et de les écrire en suivant l’ordre projeté d’un journal, dont le cœur, il est vrai, était déjà et presque, pour reprendre le très beau livre de James Sacré, la scansion d’un Cœur élégie rouge.

Autre exemple, où la contrainte est plus prégnante, celle de Chant tacite : son modus operandi a décidé en effet d’une écriture au jour le jour. Si je dérogeais à la règle, je m’étais imposé de ne revenir sur les jours non-écrits que durant le temps d’une semaine et, passé ce délai, de n’y revenir qu’à la date de l’année suivante, ce qui explique que Chant tacite ait été écrit en trois ans.

Il faut chercher où se loge la nécessité d’un dispositif. Il ne s’impose qu’une fois vu, senti, et à ce moment seulement il permet au livre d’avancer vers lui-même. Moyen d’écrire contre soi dans le sens de s’éloigner de soi, et de toucher par la sobriété et la distance un rapport avec ce que l’on fait, moyen d’écrire avec soi dans le sens où, une fois mis en pratique et enduré, il faut suivre ce dispositif comme une règle morale d’écriture, et s’y tenir.

Je constate aussi que la façon dont un dispositif s’impose, avec toutes ses contraintes, parfois fastidieuses (qui sont leur limite), me conduit assez vite à le considérer comme l’ascèse joyeuse d’une vie.

Vous dites vouloir « éviter que le poème soit contaminé par des affections passives du sujet, ses émotions, ses douleurs, voire le recours à un vocabulaire miné, comme celui d’authenticité (de l’expérience, de soi) ». Est-ce à dire qu’il y aurait pour vous un risque à recourir au matériau mémoriel ? Et n’y aurait-il pas là un paradoxe à évoquer un tel risque dans votre travail, sauf à considérer que la mise en danger fait partie du dispositif lui-même que vous avez souhaité mettre en place, notamment dans Et je suis dehors déjà je suis dans l’air (Unes, 2000), — livre entièrement construit sur le souvenir d’une chute survenue dans votre enfance —, mais aussi dans d’autres livres par la suite ?

Lorsque je dis que ce qui fait poème doit éviter d’être contaminépar des affections passives du sujet, ses émotions, ses douleurs, voire le recours à un vocabulaire miné, comme celui d’authenticité, je ne refuse pas pour autant que quelque chose de la mémoire, et de toutes mémoires, vienne y travailler. Il n’y a pas de relation directe entre un dire nourri d’affections passives et la mémoire telle qu’en effet elle peut, parfois, devenir un indice de ce que le livre recherche, cet indice pouvant être « affiché », c’est-à-dire attaché à un pronom (au je, au nous, au on), ou « désaffiché », c’est-à-dire, comme il a été dit du travail de la mémoire dans Soirs d’Antoine Emaz, écrite ou constaté, présenté ou exposé, comme un fait objectif (cela a été, est là, cela vient comme hors de tout sujet, etc.) Philippe Lacoue-Labarthe, dans son grand livre sur Celan, La poésie comme expérience, et il n’est pas anodin que le titre soit tel, analyse très bien en quoi le poème, lorsqu’il se hisse jusqu’à son expérience, n’a pas recours au souvenir de quoi que ce soit, mais à une multiplicité de mémoires. Elles s’étalonneront selon leurs dates, mais le poème, par sa recherche (syntaxique) contrecarrera toute chronologie, sans jamais toutefois réduire le geste et l’historicité que les éléments ou les indices mémoriels portent, mais en leur trouvant l’espace de résonance juste et approprié. Toute la question revient à savoir comment ces mémoires travaillent le socle d’un poème sans couvercle (titre du premier livre d’André du Bouchet), c’est-à-dire en éprouvant le dispositif qui l’acte et dont le livre projette l’arc. Entre le dispositif et ce qu’il déploie il y a la relation entre l’acte et l’arc de déploiement du livre, mais surtout un espace de transition par quoi ils s’éprouveront l’un l’autre, et simultanément. Cet espace entre acte et arc, dans lequel quelque chose est éprouvé et risqué, est celui où s’opère la syntaxe si singulière d’un poème, ou du moins, ce que j’ai appelé son « effort de syntaxe », pour distinguer l’opération de l’effet de degré zéro de l’écriture dont se réclame certains/nes. Je crois que c’est par la recherche d’une syntaxe, et seulement par elle, que l’expérience créé ses potentialités, et loge en elle, comme elle pense devoir le faire, des éléments de mémoires aussi proches que lointaines, aussi audibles que pas. L’arc, si vous voulez, c’est aussi le trajet que tel événement, venu y compris de l’enfance, doit faire pour trouver sa place juste dans la syntaxe. Mais c’est aussi le trajet qu’une opération (dont le montage, le prélèvement, la citation, le projet lui-même, etc.) doit, elle aussi, faire pour ne pas mimer ce que l’on croit d’elle. Le montage, pour revenir à ce sur quoi vous m’interrogiez au début de cet entretien, il faut qu’il trouve sa place juste dans ce parcours éprouvé, à défaut il ne sera que des morceaux mis côte à côte et plein de colle. Et je crois que cette place, seule la lui trouve, in fine, l’épreuve de la syntaxe du poème se faisant. J’ajouterai, et c’est une formule qui résume très laconiquement ce que j’essaye de dire, elle est de Gilles Deleuze, dans Critique et clinique : il dit simplement qu’écrire consister à affecter la langue, non à écrire les affections du sujet (passives ou volontaristes).

« Chaque projet induit un régime d’écriture spécifique qui va se vérifier et se déployer à mesure », dites-vous. Comment naît l’idée première d’une œuvre ? Est-ce qu’au départ il y a l’idée d’une contrainte, d’un dispositif que vous souhaitez expérimenter ? Quelle est l’impulsion première du livre ?

Je ne parlerai pas d’œuvre. Je n’ai jamais eu d’idée quant à quelque œuvre que ce soit, encore moins de faire œuvre, laissons cela au prétendu génie ! D’impulsion d’un livre, oui sans doute. Chacun d’entre eux, depuis L’Œil bande (écrit entre 1991 et 1995), a sans doute posé, à un moment donné, son impulsion, le mouvement d’un arrachement violent pour Son/Corps/flottant (2000), le recours à un vocabulaire minimaliste, la volonté de casser l’effet réaliste de L’Œil bande pour aller vers les effets de surface de corps, déployer leur expérience dans un vers court branché sur de la vitesse et de la percussion, voilà par exemple, le souvenir de l’impulsion de ce livre. La contrainte n’ayant pas toujours été ce qui en présidait, je dirais d’ailleurs qu’il s’agit désormais plutôt de processus endurés et testés. Je ne sais pas si j’utiliserai à leur propos le mot d’expérimentation, car il implique l’usage quasi clinique d’une méthode. Or il faut absolument casser l’ordre du préalable à l’endroit même où il viendrait. Plutôt être au plus près de la potentialité d’une expérience non-écrite, peut-être même non-vécue, afin de justement l’écrire au-devant de ce qui n’est pas dit, ni encore entendu pour soi. Ou bien travailler à écrire les disjonctions entre le visible et l’audible. En déplaçant certains de leur élément sur le terrain de quelque chose de non-synthétisable. C’est-à-dire garder à l’oreille qu’il y a toujours dans l’élaboration d’un livre des éléments non-réconciliables, que le poème doit respecter tout en leur trouvant une place, un espace ménagé, juste et rayonnant. Dont la confrontation à du « réel » est sans doute le garant. Si on sait reconnaître, bien sûr, ses « effets » sur et dans le poème. C’est peut-être une croyance, nécessaire pour moi, mais je serai du côté de ce que Bonnefoy a justement appelé les poètes réellistes. C’est-à-dire ceux qui se méfient des voiles de la représentation et de ses usages, y compris dans des jeux de langage très sérieux. Aussi y a-t-il plusieurs impulsions en concurrence avant que quelque chose se mette en place et se vérifie. Il faut qu’il y ait un temps d’endurance, qui est le temps de la recherche. Tout cela entrecroise autant des questions de syntaxe, de vocabulaire, de forme, de mémoires, etc. Il ne suffit pas de faire un quatrain pour que le quatrain donné témoigne de la force formelle du projet, ni de sa justesse de concaténation finale. Il y faut autre chose : il faut que les impulsions, tels qu’elles s’ouvrent dans tous les plans nommés plus haut, fassent le trajet de toute la tension de l’arc dans son armature jusqu’au livre projeté, mais surtout pas présupposé. C’est la courbure tendue et parcourue entièrement de l’extrémité A à B de l’arc, et inversement, qui importe, pas la flèche, ni la cible.

Dans un entretien publié dans Le Matricule des anges (n°192, avril 2018), Emmanuel Hocquard parle de l’effacement de soi dans le texte. Je le cite : « Il faut gommer l’écrivain, le sujet qui écrit, pour échapper à la littérature. Effacer le trop-plein de graisse, c’est pour ça que j’écris, pour effacer. » Pensez-vous vous aussi qu’un écrivain, qu’un poète, doit s’effacer de son livre ?

La citation que vous faite d’Emmanuel Hocquard, extraite d’un entretien, recoupe pour beaucoup les positions, parfois polémiques, qu’il a pu avoir face à la production poétique, notamment française, au tournant des années 80, lorsque insistait toute une production au lyrisme moins critique que régressif. Il y a eu autant de caricatures faites d’un côté comme de l’autre, alors qu’il existe autant de très bons poètes au lyrisme neuf et puissant que d’écritures dites littéralistes (ou blanche, ou négative, ou etc.) tout à fait frappantes. Je n’en ferai pas la liste ; cependant l’« effacement de soi », ou du sujet qui écrit (l’écrivain), que Hocquard évoque, et qu’il place comme un impératif de la position de l’écrivant, fut partagé par des personnalités aussi différentes et singulières (ni lyrique, ni je ne sais quoi) qu’André du Bouchet (« écrire au plus loin de soi-même »), Jacques Dupin, ou Antoine Emaz (l’utilisation du « on ») et bien d’autres. Dans ses Remarques, Jacques Roubaud, que l’on pourrait aussi citer, poète majeur « ni-ceci, ni cela », il y a des choses dites quant au statut du « je » dans le poème tout à fait définitives et surtout hors de toute position binaire. Le « je », du poème, n’étant ni l’écriture de soi, ni celle du moi de l’écrivain, lorsque celui-ci est déprivatisé. Il faudrait de plus savoir de quoi l’on parle réellement :

D’abord la remarque d’Hocquard : elle est relativement simple à entendre, elle vise cette couche de beurre qu’il voyait dégouliner de la biscotte de la poésie de années 80 qui, à longueur de génitifs, gagnait les clichés éculés véhiculés pas seulement par les traditions prosodiques, mais par l’idée projetée de la poésie, par sa réification. Qu’il fallait que l’exercice de la poésie en passe par une cure d’amaigrissement, un jeûne général, que ses expériences existentielles (puisqu’on ne peut l’amputer de cette dimension) soient branchées sur la vérification d’expériences langagière opérantes, dans lesquelles ce ne sont pas les veilles ornières, les vieilles phrases qui s’entendent, c’est la moindre des choses que l’on pouvait lui souhaiter. Je crois en effet qu’un écrivain doit s’effacer de son livre, en finir avec ses petits secrets, comme l’a dit Deleuze reprenant l’expression à Malraux. Ceci dit c’est bien la façon dont le langage est affecté, ou dont il s’affecte d’une pluralité d’éléments, à la fois extérieurs à ses potentialités et intérieurs à ses futures dispositions (voilà peut-être comment une phrase et un phrasé se forment) qui est à chaque fois l’enjeu.

Ensuite, si l’on veut poursuivre l’interrogation, la pousser un peu plus loin, il faut questionner la façon dont quelque chose de soi s’inscrit dans le poème : à quel niveau cela s’inscrit-il, qu’est-ce qui s’efface de cela qui doit l’être sans pour autant que l’affirmation d’une historicité du sujet soit effacée, que quelque chose de la teneur de son époque, des événements politiques dans lesquels il se trouve et face auxquels il prend parfois position, viennent battre et affronter le poème. On pourrait ici aussi ajouter que pour certains poètes ou écrivains, l’autobiographique est le noyau consubstantiel de leur démarche. Lejeune l’a qualifié chez certains d’entre eux par le mot de pacte, il est aussi parfois un cap spécial d’inscription de la multiplicité des « je » qui habite le sujet. De nombreux exemples pourraient alors se dire, je vous en donne trois, très différents les uns des autres : William Cliff semble ne jamais parler que de ses propres expériences (son enfance, ses amours, ses amants, sa sexualité, ses dégouts, ses enthousiasmes, etc.), pourtant c’est dans la façon de les loger toutes dans le vieux rythme de l’alexandrin et de les élever en lui, de les presque confier à quelque chose qui serait une cuirasse formelle sans moi, qui fait la force de ses livres ; et les fait, du coup, échapper à un lyrisme, disons conservateur, que l’on put lire ailleurs. Georges Oppen, le poète américain (que l’on comprend dans le mouvement dit « objectiviste »), mais aussi Charles Reznikoff, William Carlos Williams, Lorine Niedecker comme Louis Zukofsky, travaillent tous, selon des critères prosodiques très éloignés les uns des autres, à lire et à inscrire dans leur projet poétique quelque chose du battement de leur temps. Ils façonnent un objet-poème dont la matérialité serait aussi évidente et visible qu’un paysage « tel qu’il est lorsque je ne suis pas là » (c’est Simone Weil qui l’écrit). Ils gagnent ainsi une matière impersonnelle dont la force d’émanation et d’inscription formelle les aura comme (le comparatif est ici nécessaire) rincé d’eux-mêmes (de leur moi, si on peut le catégoriser). Y compris lorsque des éléments autobiographiques s’y nomment sans détour, le petit Paul chez Zukofsky, les mots d’amour éparpillés et à peine cryptés dans les poèmes de Niedecker. Enfin, je ne peux pas ne pas citer ici, comme pacte et cap autobiographique, l’œuvre de Franck Venaille : dont il faudrait analyser les façons de la potentialiser, c’est-à-dire de dilater et d’élargir son sujet, qui n’est que son dire à venir, densifié et ouvert à ce qui ne sera jamais écrit au passé : de la blessure de son expérience de la Guerre d’Algérie, s’écrira Algeria, et il faut relire ce livre pour y voir comment le lien entre écriture autobiographie et politique se déploie, et comme, dans le fameux La Descente de l’Escaut, écrire tout contre soi revient à sortir hors de toute écriture de soi pour gagner un voyage hypnotique et initiatique, dont la matière charriée n’aura sa force que d’être transférée dans le canal et les opérations rémanentes de l’écriture.

Enfin, j’aimerai dire que dans tous les cas, et au-delà de ces trois exemples, qu’il s’agit, à chaque occasion du poème, de lui faire gagner le rythme de sa propre embarcation, qui est la réponse péremptoire, écrivait Mandelstam, que fait le poème à chaque fois qu’il existe réellement face à l’index mort du langage. C’est à ce moment, sans doute, et par cette inscription-là, que l’on reconnaît le ton d’un livre et par conséquent celui qui y a opéré.

Vous collaborez au magazine Le Matricule des anges depuis 1994. Il y a dans votre approche de la critique littéraire, telle que vous la pratiquez, une réflexion sur la poésie qui va bien au-delà de la simple recension de nouveaux ouvrages. Diriez-vous que votre activité critique et votre écriture poétique se nourrissent mutuellement ?

Lecture, critique et écriture sont trois brins qui ne cessent de s’entrecroiser et de se tresser. L’activité critique, telle que je la pratique en effet, sous la forme de chronique depuis presque trente ans, ainsi que d’articles (le premier, en 1993 je crois, consacré à Bernard Vargaftig, dont on me reprocha d’ailleurs, au sein même du comité d’Europe, de se permettre bien des licences ! (pour ne pas dire autre chose), ou de volumes consacrés à certains auteurs, nourrit sans doute, comme vous le dites, l’écriture générale. À quels endroits celle-ci touche à la logique et à l’économie cherchée du poème et comment cela fait-il touche, est en effet une question sérieuse. Mais à laquelle il est presque impossible immédiatement de répondre, tant les champs « ésotériques » (dont les rapports sont cachés) que la question suppose se ramifient à l’intérieur du pré-squelette rythmique du poème, puis s’étoilent ensuite en bien de ses articulations. Benjamin, pour nommer ici l’apport critique et son influence, écrivit, dans son analyse de « Deux poèmes de Friedrich Hölderlin », que de ses prémisses analytiques il se dégage non « le procès de la création lyrique », ni les visions du monde de son auteur, mais « la sphère particulière et unique où se trouvent la tâche et le présupposé du poème ». Ce champ-là, il le nomme « das Gedichtete », que l’on traduisit par « noyau poétique », et plus fortement, le reprenant à ce que dit Rousseau de l’expérience intérieure, « dictamen ». Cet impératif-là est peut-être ce qui doit être écouté et transféré, depuis la lecture vers l’écriture, mais toute la question reste de savoir ce qui s’en transfère et comment ce noyau s’écrit.

Wajdi Mouawad dit qu’il a décidé de sa vocation d’écrivain. Pensez-vous vous aussi en avoir décidé et à quel moment de votre vie ? Quel a été le fait ou le livre déclencheur ?

La vocation signifie d’être appelé (vocationem). Quelque chose en elle ne se décide pas. Sans doute faut-il être disposé à une certaine attention et à une certaine écoute pour en être le destinataire. La foi en Dieu que certains se découvrent est par exemple, et sans doute pour moitié écoute et pour l’autre, essentiellement, appel. Elle caractérise l’une des modalités de ce que le poète et philosophe Jean-Louis Chrétien appelait, au sujet de Saint-Augustin, les actes de parole dont avoir vocation est le signe et le don. Sa saisie est alors toute particulière, elle est de l’ordre d’un engagement. Je ne dirai pourtant pas qu’écrire l’est moins, mais celui-ci est tout autre. L’idée, paradoxale, d’une subordination (vocation à laquelle on ne peut se soustraire) et celle d’une élection (vocation qui hisse l’élu à un rang vis à vis duquel il n’a pas œuvré) ne constitue pas, je le dis d’emblée, le mouvement de décision auquel je me donne écrivant. J’utilise le gérondif sciemment. Dans les deux cas, que l’on soit élu ou subordonné, la raison est et reste extérieure. La vocation dont parle Wajdi Mouawad dit peut-être encore autre chose. Pour ce qui me concerne, je n’emploierai pas ce mot pour toutes les raisons évoquées ci-avant. Pour vous donner un angle plus éclairant je penserai davantage à la formulation de Flaubert parlant de « l’artisanat du style ». Bien que je n’aime absolument pas l’idée de style (mais nous sommes au XIXe siècle et il faut le comprendre ici comme travail sur la langue), je retiendrai dans le mot d’artisanat la notion d’artefact, soit une attention à la matière que constitue la langue et à la façon dont elle nous requiert et dont elle résiste. On a souvent mal compris il me semble le « bon qu’à ça » de Beckett, en le percevant comme une tâche à laquelle il n’aurait pu se soustraire. Or elle ne suppose pas l’idée d’une vocation, ni même celle d’un fatalisme. Sans être une boutade, elle répond d’abord à un exercice de la patience qui, une fois amorcé, enduré, vérifié, tenu, dessine et instaure une activité pour laquelle une joie singulière, une joie simple et vigoureuse (l’effort d’élargir sa sensibilité comme disait Bergson de l’expérience de création) à la fin se donne, et à laquelle, une fois qu’on en fait l’expérience, on ne souhaite plus se soustraire, car elle nous conduit à chercher à nouveau et en soi-même sa puissance d’agir, le fameux conatus si cher à Spinoza par lequel la durée, et donc la persévérance, se vérifient. C’est par le faire que le mot vocation, s’il a un sens, pourrait se dire ; et c’est là que la réalité du sillon, tel que le poème le creuse, donne à voir sa densité. Il n’y a pas en cela de déclenchement antérieur, au sens d’une ponctualité venue percer le ruban du temps. Mais une multitude de déclencheurs mêlés à une multiplicité de volontés densifiées et conduites. Je pourrai évoquer, tôt, dès le lycée, Le Voyage en Arménie d’Ossip Mandelstam que Jean-Marie Barnaud et Alain Freixe, tous deux poètes et professeurs, et parfaits pédagogues au sens fort du terme, me firent découvrir au lycée, comme les Feuillets d’Hypnos de René Char et toute son œuvre dévorée à ce moment, ou Jacques Dupin, de ses premiers livres à la bascule opérée par Dehors, Les mères, De singes et de mouches ou Contumace, etc. Hölderlin traduit par Jaccottet dans le volume de la Pléiade, puis, au début des études universitaires, les livres de Dominique Fourcade, dont certains de ses premiers (le titre Lessive du loup me fit rêver), introuvables, que j’étais allé recopier à la réserve de la BNF. Aussi le mot de conduction est peut-être le plus juste du processus qui atteint l’attention et forme le canal sillonné que va suivre, petit à petit, l’écriture et les livres à venir.

« quand on roule le noir / devant ne fait pas obstacle dans le verbe / regarder », écrivez-vous dans For (Argol, 2009, p. 77). Et je lis dans ltmw (Nous, 2013, p. 64) : « au verbe dormir je la vois / entière se tourner / à l’infinitif se coller à mes hanches sèches ». Ainsi que le souligne Henri Meschonnic dans La Rime et la vie, le verbe est plutôt considéré comme un mot du temps. Or, dans votre poétique, le verbe me semble bien plus souvent associé au voir, et je dirais même plus fondamentalement au revoir, — pour reprendreun terme du titre de votre dernier ouvrage publié aux éditions Unes. Diriez-vous que votre écriture porte en elle l’empreinte du temps passé dans l’indéfiniment présent de la langue ?

Si je comprends bien la distinction que vous faites entre les valeurs et modes temporels des verbes (ramenés pour la plupart à ceux de la conjugaison des temps), et ce qui ressortit à leur dimension sémantiques très variable, le verbe pouvant spatialiser (voir ceci ou cela, par exemple, au plus près, au loin), alors je dirai que le lien entre ces deux dimensions (fonctionnement et sémantisme) se trouve dans le fait que le verbe, Alain Frontier l’a précisé dans La grammaire du français, n’a pas pour seule vocation d’exprimer une action (pas seulement, qui se modéliserait selon des valeurs temporelles distinctes), puisque on « désigne plutôt par le terme de procès la réalité (événement et état) qu’il exprime ». Le verbe met donc en acte un processus (état et événement) qui ne l’oblige peut-être pas seulement à indiquer le temps, mais à redéfinir aussi les durées qu’il énonce (je vois ceci là-bas, au loin), dont celles de l’espace, de l’espacement, qui ne sont pas ici seulement la mesure de la res extensa (de la chose étendue), et qui sont autres que celles de la distanciation/notation temporelle.

D’autre part, et pour répondre à la seconde question qui est enchâssée dans la première, il est vrai que les actes de la parole (Jean-Louis Chrétien), lesquels sont ceux de la conjugaison (au sens dynamique) de verbes, sont souvent associés, dans mes livres, à l’action de voir, à celle du revoir, et à tout un ensemble de façon de noter comment la vue nous saisit, jusqu’à la pulsion scopique, que je sais centrale. C’est là que se conjuguent des régimes de spatialisations (resserrements, rapprochements, ralentis, vitesses diverses, distanciations, effets zoom, etc.), bref tout un ensemble de focalisations, d’effets Zeis (variations des optiques), qui sont à faire entrer dans la langue. Trouver les équivalents visuels dans le corps de la syntaxe d’une langue en recherche, serait la tâche. Aussi, je le précise, revoir, le revoir du titre du livre que vous citez, n’est pas à comprendre comme un retour ou une vérification, un nouveau constat (c’était donc ça, que ça), mais un voir à nouveau tel que jamais il ne se fit peut-être avant, pour le poème, le livre, et ceci est à prendre moins dans le sens du voyant, que de celui de son acte ordinaire d’étonnement, de saisie, conjugué au gérondif, qui est un verbe à cheval comme le dit Mandelstam. Ce revoir est aussi le voir qui s’invite à la table et rejaillit au moment où il est convoqué par l’écriture. Il recherche moins à être fidèle à ce qui a été vu, à sa dimension passée, qu’à nommer avec le plus de précision possible ce qui a été perçu ; mais non-formulé. L’écriture étant alors une nasse qui vient attraper et fait remonter à la surface une multiplicité de perceptions auxquels s’agrègent d’autres éléments qui n’ont parfois aucun rapport avec l’image première. Mais il faut dire que cette pêche n’est souvent chez moi qu’une première étape qui va nécessiter de nombreux remaniements et notamment des déplacements à l’intérieur d’un poème, d’une page, plutôt que des corrections à la marge.

C’est sans doute ce processus qui forme ce que vous dites être, dans une part de ce que j’écris, « l’empreinte du temps passé dans l’indéfiniment présent de la langue ». Comment se fait-elle, dans ce que vous dites être « l’indéfiniment présent de la langue », je ne pourrai tout à fait vous répondre, ni en décrire les étapes. Car celles-ci se font aussi hors de tout savoir analytique, dans un non-savoir spécifique qui est une position d’écriture, « métier d’ignorance » et « métier de pointe » étant insécablement liés par une pelote de raphias assez spéciale, que chacun tresse selon et comme il peut, avec son propre discernement, qui doit toujours être exercé et aiguisé.

Vous avez consacré un article dans le numéro 230 du Matricule au Journal critique de David Lespiau paru chez Héros-Limite. Avez-vous déjà envisagé la publication d’une anthologie de vos critiques publiées dans Le Matricule des anges ?

Le journal critique de David Lespiau, dans l’impeccable mise en page des éditions Héros-Limite, m’a en effet donné l’envie de rassembler en un volume anthologique ce que j’ai pu écrire sur la poésie, la littérature et parfois sur quelques rares philosophes (Jean-Luc Nancy, Jean-Paul Curnier), pas seulement les interventions parues dans Le Matricule des anges depuis 1993 (entretiens et chroniques, parfois dossiers de Une), dont il faudrait faire un choix, relire, sans qu’une hiérarchie (j’y tiens) le conduise, mais que plutôt la pertinence et la façon dont la lecture a marqué le lecteur et trouvé son énergétique s’y affirment. Je conçois ce livre comme un partage d’inflexions de voix, comme on le dirait des eaux d’affluents : entre-tissage de textes parfois très courts, sorte de flashs, à de plus didactiques et réflexifs, et à ceux que l’esprit de la chronique définit : travail depuis l’intérieur du livre, ramassé, ultra-rapide, où un angle et un point de vue parfois indifférents à l’extériorité dans laquelle un livre s’inscrit (son histoire sociale, son contexte historique, etc.) s’élaborent. Tout cela vers l’horizon de questions à poser, auxquels répondre, telles ces deux-là : que dit-on lorsque nous lisons de ce qui ne nous appartient pas ? Qu’entendons-nous de celui qui écrit dans les mots que nous témoignons de notre lecture ? Michèle Cohen-Halimi a prodigieusement répondu à celles-ci et à bien d’autres dans le prologue de son livre Les grandeurs intensives, chapitre deux (Éric Pesty édition). Dont j’extrais ceci par exemple : « il faut aussi renoncer au postulat d’une rencontre unique entre la lecture et le livre, débusquer les fausses évidences passées incognito dans le regard posé sur les premières pages, lire à rebours, briser le tempo des récognitions, aller et venir dans le volume », ou encore que lire ne concerne pas tant le récit de la lecture que l’engagement d’« une dramatique du langage (du lecteur) dans la lisibilité (du livre) ». Ce sont-là, en avance, deux viatiques parmi d’autres à venir pour la construction et la relecture de cet ensemble d’approches, lequel exigera du temps et surtout une distance sûre et patiente.

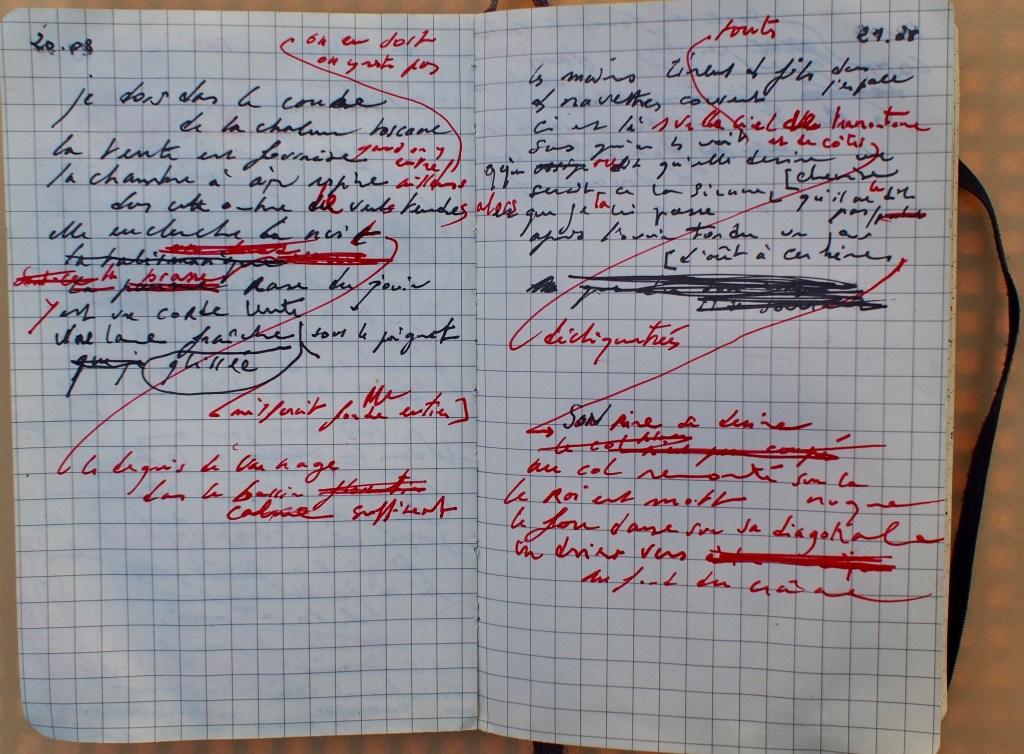

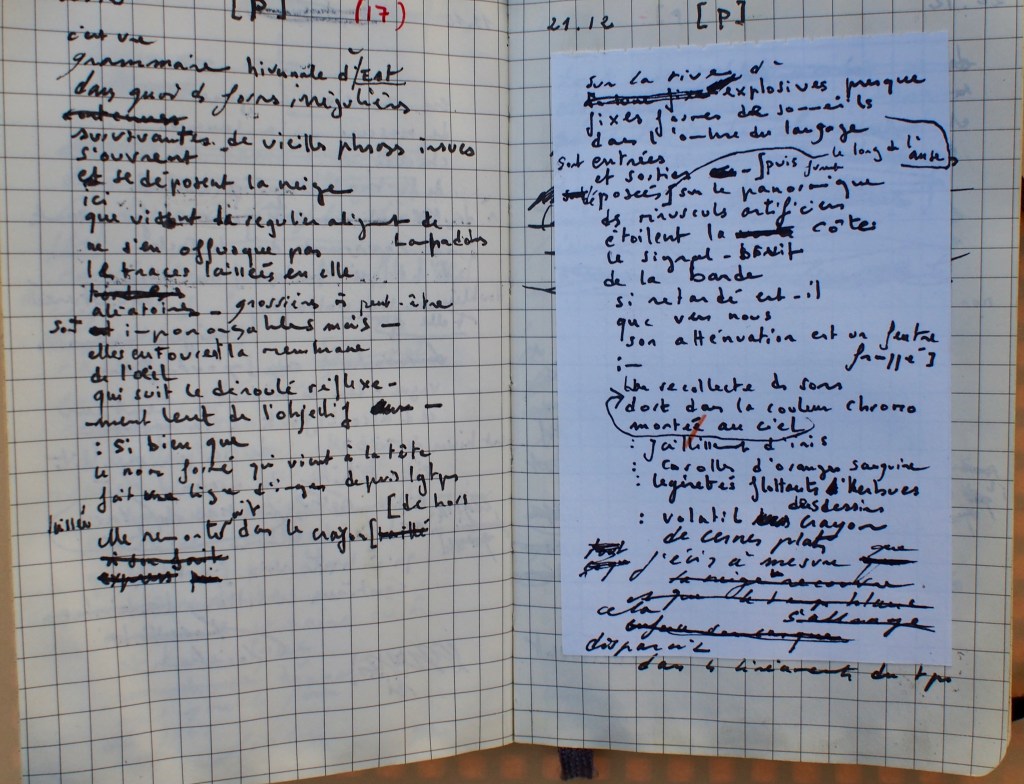

Carnets de Chant tacite © Emmanuel Laugier

Dans ce même article, vous évoquez Emmanuel Hocquard, « cette figure en recherche des énigmes du langage ». Le poète travaille-t-il au déchiffrement infini du langage ?

J’évoque en effet Emmanuel Hocquard dans cette chronique, et particulièrement parce que celle-ci concernait le Journal critique du lecteur et poète David Lespiau ; et aussi parce que je sais combien cette œuvre s’est tournée vers lui et combien elle compte pour lui. Il me fallait donc marquer la relation, pour lui et pour la lecture que j’ai faite de son livre, au-delà de ma propre relation à Hocquard, des premiers livres lus, dont les Élégies, qui m’avaient impressionnées. C’est une lecture impliquée que leur relation, c’est pourquoi j’ai évoqué Hocquard comme « cette figure en recherche des énigmes du langage ». C’est une image assez générale de son travail, bien qu’elle lui aille je crois assez bien, comme le gant du privé, soit de celui qui mène l’enquête et ne se résout qu’aux indices, pour en constater des recoupements (etc.) et en élaborer un cheminement, un trajet, comme de dessiner un schéma, de parvenir à une figure simple, précise, comme un carré (le cadre d’un bassin) imaginé, dessiné, fabriqué et déposer à l’intérieur du lit aux eaux continuelles d’une rivière. Je m’explique de cette image, que l’on trouve dessinée, puis photographiée dans je ne sais plus quel livre d’Emmanuel Hocquard : dans le rythme de l’écoulement (rhéo)que serait le langage, il faut chercher le rhuthmos, soit ce qui va tenir la langue, lui donner une forme (skhễma). La recherche d’une langue en recherche des énigmes du langage est ce carré posé dans le flot incontrôlable de l’eau. Rechercher à les clarifier, à les cerner, à les exposer dans leur plus simple appareil, si j’ose dire, soit à réduire les énigmes du langage tout en la conduisant vers une autre grammaire, est peut-être l’une des tâches du travail poétique, et celle à laquelle Hocquard, revenant sur les usages multiples du langage et sa façon de se configurer en un système aux structures plus ou moins repérables, s’attela. Pourquoi, et vers quelle fin, et à quelles expériences cela l’aura-t-il conduit ? Ces questions doivent aussi se poser et trouver dans l’effectuation de l’écriture leur réponse. J’ajoute, plutôt que d’aggraver la confusion, le vague, ne vaut-il pas que, du langage à ce qui est sans langage, il y ait une relation maximale de précision, y compris lorsque de l’irrésolu, de l’aporétique, de non-concilié reste dans ce qui est écrit, et le doit aussi, autant qu’il se peut.

Vous m’excuserez ici de devoir faire un détour en apparence un peu lointain d’Emmanuel Hocquard, quoique j’y vois, à la fin, un certain lien, dont la figure de ce carré posé au milieu du flux interminable et non contrôlable d’une rivière est la scène emblématique : dans le débat sémantique de l’origine du mot rhuthmos auquel se sont confrontés Benveniste, Vidal-Naquet, Michel Serres et toute une part de linguistes et philologues, il est une analyse qui est ressortie nettement : c’est celle que Jaeger fait dans son livre magistral Paideia : dans le chapitre 7 (1933), l’hypothèse veut que par le terme de rhuthmos se signifie (indice linguistique de son emploi) la conscience que prend la poésie ionienne et éolienne [2] d’une forme « codée » à donner au chaos des passions, soit l’acte de « donner forme à », mais aussi celui de proportionner, une langue afin qu’elle tienne ce qui est intenable, ou non-rythmable, comme on put dire. Il faut que quelque chose vienne tenir et enserrer la langue, c’est-à-dire permettre, comme l’a écrit Catherine Dalimier [3], « son maintien dans un schéma » (une forme). C’est alors que Jaeger fait remonter l’emblème de cette prise de conscience au vers célèbre du poète anti-épique Archiloque (né sur l’île de Páros et mort à Naxos au milieu du VIe siècle av. J.-C.) : « Apprends à connaître le rhuthmos qui tient l’homme », soit sache combien l’homme est pris dans une forme qui le tient dans sa propre finitude. Par-delà ce que présuppose cette interprétation et son lien avec une pensée ontologique et éthique, par-delà même le débat philologique très instructif des usages et de la construction d’une langue et de ses catachrèses, la phrase d’Archiloque indique pour nous que la conscience d’une langue n’existe qu’en la clarification de ses potentialités (un déchiffrement, en effet, pourquoi pas), soit dans l’apprentissage du rhuthmos qui la tient, car sinon elle se déliterait à chaque tentative d’énonciation. Il lui faut donc un acte qui soit comme un arrêt, il faut qu’elle soit une saisie (une passe dit Michel Deguy dans Figure du rythme, rythme des figures [4]) face à ce qui reste hors-champ non-dirigeable. Ce carré, qui tente de donner une forme au chaos, montre autant l’espace qu’il cerne que tout ce à quoi il renonce, à savoir le hors-champ de cette skhễma, tel que « vous serez une part de la saveur du fruit » (René Char). C’est son occasion et sa manière, et elle n’est telle qu’à respecter ce qui lui est extérieur, ce dehors face auquel, à la fin, il y a raison de se placer, ou face auquel quelque chose de l’expérience de la parution se donne au sujet. Sur fond de quoi, et c’est là que la finalité sans fin de ce geste forme poétique (dans son sens antique), il y aurait à s’occuper sérieusement du langage, soit à élucider nettement en langue l’arrêt sur image d’une relation toujours en recherche d’un rapport, aussi tenu soit-il.

Entretien réalisé par courrier électronique d’octobre 2022 à janvier 2023. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photographie de l’auteur en une © DR – lecture à Nîmes, sans date.

[2] Du XIIe avant J.-C. à la fin du VIIIe siècle, la langue grecque n’est pas stabilisée, elle ne présente pas encore de parfaite uniformité : l’ionien domine peut-être dans ses poésies ; mais d’autres formes en assez grand nombre y sont mélangées, les unes éoliennes, quelques autres doriennes). [Note d’Emmanuel Laugier]

[3] « Emile Benveniste, Platon, et le rythme des flots (Le père, le père, toujours recommencé…) » ; in Linx, n°26, 1992. Lectures d’Emile Benveniste. pp. 137-157. [Note d’Emmanuel Laugier]

[4] Figure du rythme, rythme des figures, in Langue française, n°23, 1974. Poétique du vers français. pp. 24-40. dont ceci, qui me paraît répondre aussi à ces développement sur le rhuthmos : « Poser dans le flux et le flux des flux (le “rhume” héraclitéen, ou ce dont le “chaos” était la “figure”) la herse-langue pour l’opération de parler ; disposer les buissons de mots où se parle en même temps cette chose qui n’est pas une chose et sans quoi il n’y a pas de choses : le dire. Étrange obstination : comme si quoi que ce soit d’opiniâtre, si simple qu’en soit le procédé transverse, consistant en la réitération (transporter des pierres, cueillir des herbes…), transformait, — c’est-à-dire donnait forme, faisait passer du “chaos” au “monde” en interposant un “rythme” ; construisait le symbole, bâtissait un monde », p. 27. [Note d’Emmanuel Laugier]