Édito poétique. Les Imposteurs font leur rentrée avec pas moins de six livres de poésie qui ont en commun, à la fois, de n’entretenir aucun rapport avec le concept marketing de poésie récréative, et d’être des traductions. On connaît l’aphorisme (probablement apocryphe) attribué au poète américain Robert Frost : « Poetry is what gets lost in translation » (« La poésie est ce qui est perdu dans la traduction »). Intraduisible la poésie ? Postulat de Jakobson : « La poésie, par définition, est intraduisible. Seule est possible la transposition créatrice : transposition à l’intérieur d’une langue — d’une forme poétique à une autre —, transposition d’une langue à l’autre, ou, finalement, transposition intersémiotique — d’un système de signes à un autre. »

Dans la pensée jakobsienne, le caractère « poétique » d’un texte tient essentiellement à sa matérialité (et non à sa signification), — matérialité qui est propre à la langue dans laquelle le poète et la poétesse écrivent. Et c’est précisément l’intraduisibilité absolue et, somme toute, ontologique du poème qui rend tout le travail de sa réécriture par nature poétique. Car, la poésie est impossible ; or, traduire de la poésie l’est tout autant ; donc, traduire un texte poétique revient à écrire un poème. Le syllogisme est certes facile mais c’est aussi ce qu’affirme Henri Meschonnic : « traduire un poème est écrire un poème, et doit être cela d’abord ».

Le texte traduit ne se distingue en rien d’un autre texte écrit en langue française dans la mesure où la traduction est un travail de réécriture. Donc d’écriture. Ce que nous apprécions en lisant un poème issu d’une traduction, c’est un texte en français. Le poème traduit est donc une recréation, une nouvelle œuvre originale. Emmanuel Hocquart ne refusait-il pas toute édition bilingue, repoussant de la sorte une potentielle proximité entre les deux textes ?

D’où l’importance de reconnaître et de mettre en avant le remarquable travail de celles et de ceux qui ont fait ce choix pour le moins altruiste de réécrire tout en s’effaçant elleux-mêmes dans le texte produit. Car traduire un poème ne revient pas à traduire de l’anglais ou du russe, mais à réécrire du Lida Youssoupova ou du Audre Lorde, c’est-à-dire non pas à traduire une langue étrangère mais à recréer l’étrangeté de l’écriture de l’autre dans sa propre langue.

Ce que la poésie questionne et travaille fondamentalement, ce sont, précisément, les possibilités du langage lui-même. Dès lors, nous pouvons considérer que tout le travail de traduction consiste à explorer les possibilités, non exploitées par des poètes et poétesses d’expression française, en langue française.

Et avant d’aborder les six ouvrages retenus pour ce nouvel épisode de contre-mesures, je ne saurais terminer ce bref édito sans vous inviter à découvrir le passionnant feuilleton de Céline Leroy, intitulé « Poetic Transfer », publié en 16 épisodes dans la revue en ligne Catastrophes [1].

Ronelda Kamfer est l’une des voix les plus importantes de la poésie sud-africaine contemporaine. Née en 1981 au Cap, elle a vécu à partir de ses 13 ans à Eersterivier, faubourg pauvre et violent. Cette expérience marque profondément sa vie et son écriture.

« je suis passive-agressive jusqu’au moment où

une personne blanche me demande

d’où vient ma colère

alors je deviens méchante

comme une femme blanche dans une plantation

qui crève de jalousie quand son mari

viole l’esclave » (« Beckenbauer », Chinatown, p. 75)

Traduit par Pierre-Marie Finkelstein [2], Chinatown [3] est le premier livre de poésie de Ronelda Kamfer à paraître en Europe, et ce, grâce aux éditions des Lisières qui nous offrent une édition bilingue de ce texte poétique fort.

« je n’ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit

mes poèmes ne sont pas pour les féministes

mes poèmes sont pour les femmes à la cuisine

mes poèmes sont pour les gosses métis et noirs

dans une classe d’enfants blancs

je suis la fille de la bonne et maintenant je suis grande

je troque les cendres de ma mère contre de la poudre à canon

pour la génération suivante

afin qu’elle soit armée

vous ne nous tirerez plus jamais dans le dos

tandis que nous fuirons terrifiés » (« mes poèmes ne sont pas des confessions », Chinatown, p. 85)

Contrairement aux trois premiers recueils de la poétesse, écrits en afrikaans classique, standard (langue de l’apartheid dont la norme a été fixée par les Afrikaners blancs), Ronelda Kamfer a écrit Chinatown en kaaps, cet afrikaans du Cap qui est pour beaucoup la langue maternelle, explique Pierre-Marie Finkelstein dans sa postface. Dans ce livre, la poétesse dénonce, dans une écriture abrupte, autant les violences intrafamiliales et les abus sexuels, dont elle a été victime à l’adolescence, que le patriarcat et le racisme.

« […] ta survie est encore une de ces inventions

des suprémacistes tu n’as survécu à rien

tu existes dans le vrai monde

celui où meurent tous les leaders

celui où tout le monde marche pieds nus

sur la terre volée des cimetières » (« essaie un peu », Chinatown, p. 91)

« Les putes surnomment la fissure par où on enfante

Dieu — inoxydable / contraire d’en désuétude. Parée

de rimel et de push-up, je biographie l’artifice du Paradis :

avant j’étais belle, maintenant je suis Moi-même — demain,

seulement insurrection. Le dramatisme resplendissant

abîme l’hyperbole sous la langue / jamais

les symptômes de l’alchimie ne demandent la permission :

la vertébralité me traverse jusqu’à m’extasier

— en loop — la diaspora de l’adultère. Tant pis si le corps. » (« Mélodrame — en loop — », Bijuteria, p. 27)

Bijuteria de Juana Dolores, traduit du catalan par David Castañer [4], paru aux excellentes éditions l’extrême contemporain (édition bilingue), est assurément l’un des meilleurs livres de poésie publiés cette année. Bijuteria est le premier livre de cette poétesse (aussi actrice, dramaturge, metteuse en scène et vidéaste) née en 1992 à El Prat de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone. Descendante d’une famille de la classe ouvrière andalouse émigrée en Catalogne, Juana Dolores est militante communiste.

« Du monument jusqu’aux banlieues de l’hystérie,

zoner l’amour qu’on me porte — insomniaque

parmi les ruines : nuit dans le ventre, nuits dans le ventre /

qui supplie l’onomastique ? Je trafique le sang et la boue

poétisant le risque sans équivoque de devenir héroïque

— et avant que ne succombe mon nom, prostitution :

la nuit pour un baiser. Les échafaudages soutiennent le drame

elliptique alors que tout un chacun s’amuse à féminiser

des vestiges de néon / prolétaire, scandaleuse — je suis

obligée de me contredire. Parce qu’il y a mélancolie,

je marche impassible devant la syndérèse qui luit

dans tout uniforme : en secret, j’apolitise l’évidence

comme si je ne cauchemardais que mon propre rut : Diamants,

robes, Tu / sans adresse ni raccourci / insinues

être amoureux — marche arrière vers l’avenue narcotique

du contre-sens. Le soupçon m’arme de nocturnité. » (« La nuit pour un baiser », Bijuteria, p. 24)

Le mot bijuteria est un faux-ami qui se réfère aux bijoux de fantaisie. En Catalogne, ces bijoux bling bling sont considérés comme les parures préférées de jeunes femmes des classes travailleuses issues de l’immigration hispanophone du reste de la péninsule ibérique, désignées par le terme catalan péjoratif de Xoni. Des chanteuses espagnoles ou catalanes de reggaeton et de trap ont repris à leur compte cette bijuteria pour en faire l’emblème d’une génération qui brouille les lignes entre le beau et le vulgaire. Juana Dolores s’inscrit à la suite de ces divas très populaires, en leur empruntant la triade amour/sexe/argent (son livre est d’ailleurs dédié aux amants d’hier, d’aujourd’hui et de demain).

« Autour de moi tout pourrit : j’automatise l’instinct

mélodramatique / comme si la poétique

était le signal nucléaire — les doigts réagissent

à ce contretemps postmoderne

qui surcharge l’amour. Impossible de profiter

de l’opulence sans renoncer au nail art

si érotiser en contestataire implique l’usage

masculin : / touche/par/touche/ je triomphe des autoportraits

sous l’œil des experts. La radiation

qui émane de ma faute —

éloigne et approche les vers électrolytiques :

que désirez-vous — poètes, leaders, amants ?

_je tente fatidiquement l’idée romantique

de vous adjectiver. […] » (« Rouge acrylique », Bijuteria, p. 43)

Ainsi que l’explique David Castañer dans sa postface, Juana Dolores travaille la langue dans une démarche transclasse, c’est-à-dire que son écriture même devient politique par tout un travail subtil de déclassification grammaticale portant sur le nom, verbe, adjectif, adverbe, conjonction. Son travail sur la syntaxe, et plus généralement son exploration des possibilités du langage (ce qui fait justement poésie ici), où sont abolis les différents registres de langue et où se brouillent les notions de classes grammaticales, font de son premier livre une œuvre singulière d’une puissance poétique rare. Un grand livre.

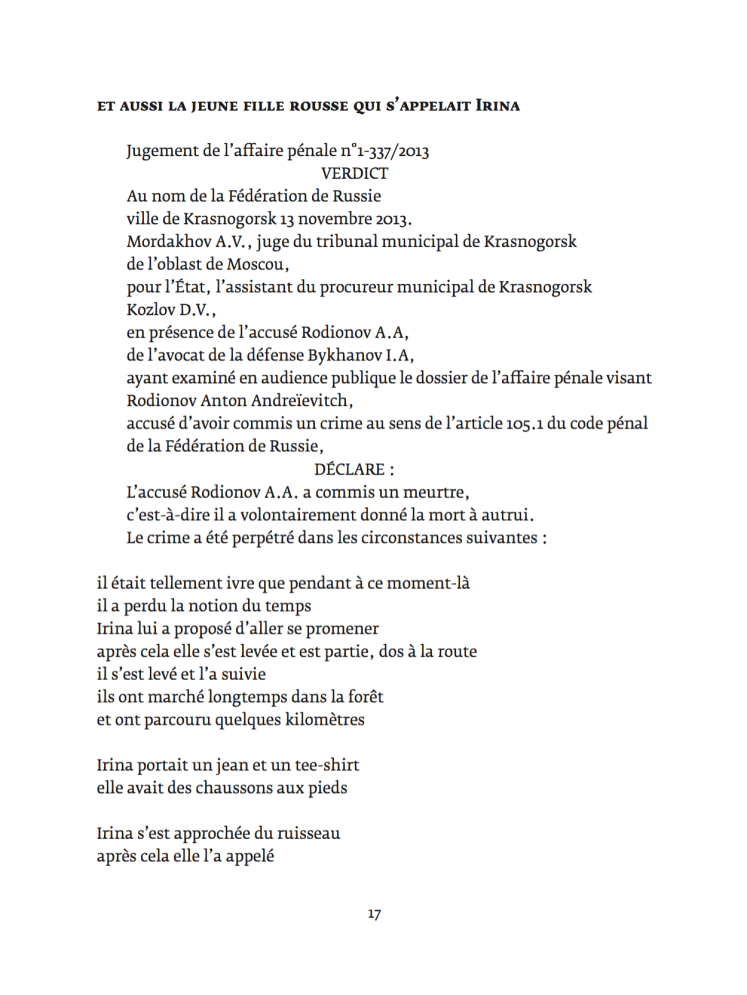

Verdicts (Prigovory) de Lida Youssoupova, traduit du russe par Marina Skalova [5], paru chez Zoème, est l’un des livres majeurs publiés ces dernières années. Il se compose de 14 poèmes établis à partir de procès-verbaux de jugements rendus par des tribunaux russes dans des affaires de féminicides, d’infanticides, de violences conjugales ou de meurtres homophobes.

Si la démarche de la poétesse rappelle celle des poètes objectivistes américains, précisons que Lida Youssoupova ne connaissait pas leurs œuvres quand elle a écrit ses Verdicts. Je parlerai donc plutôt à son endroit de poésie documentaire.

Pour reprendre la précieuse analyse donnée par Marina Skalova dans sa remarquable préface, les 14 poèmes procèdent d’un même geste de montage : la poétesse prélève des fragments dans des procès-verbaux, sans rien réécrire ni ajouter. L’écriture se fait uniquement par un saisissant travail de montage : Lida Youssoupova coupe, répète et sample. Ainsi que l’écrit la traductrice : « En s’attaquant à la langue du pouvoir, Lida Youssoupova fait témoigner les archives contre ceux qui les ont écrites. » (p. 8)

Œuvre d’une force poétique prodigieuse, les 14 poèmes narratifs de Verdicts se lisent d’une traite comme un thriller captivant. L’écriture documentaire de Lida Youssoupova transforme ces verdicts glaçants en véritables chants de deuil. Magistral.

« Et aussi la jeune fille rousse qui s’appelait Irina », premier texte des Verdicts

Traduit de l’anglais par Maria Raluca Hanea [6] et François Heusbourg [7], Bestiaire (Bestiary) est le premier livre de Donika Kelly. Cette poétesse, née en 1983 à Los Angeles, enseigne l’écriture poétique à l’université de l’Iowa. Les questions du traumatisme, de l’identité de genre et de l’homosexualité sont au cœur de son travail auquel elle mêle la violence de son histoire personnelle — le viol incestueux. Maria Raluca Hanea et François Heusbourg ont travaillé une langue dense qui révèle dans chaque poème une forme de beauté brute.

« Que des mecs pour moi maintenant, bas-ventre

dur et qui baisent.

Ou se font baiser.

Appelez ça confort, ou vérité, la façon dont ils regardent,

pas la caméra, contrairement aux femmes,

mais l’un vers l’autre.

Ou vers Dieu.

Comment ils savent où vont leurs visages.

ils ouvrent leur bouche. Ils tendent

leurs joues. Ils jouissent sur tout.

Sur tout.

Chaque corps est un corps exposé,

et je suis censée le voir et le désirer.

J’apprends à aimer

l’allure des hommes. J’apprends

quoi faire de mon visage,

et je jouis sur tout ce que je veux. » (« Ce que je dois au porno gay », Bestiaire, p. 70)

Née à Harlem de parents antillais, Audre Lorde (1934-1992) était poétesse, essayiste et militante. Engagée dans les luttes intersectionnelles sur la scène féministe et lesbienne, auprès des femmes racisées, elle se présentait elle-même comme « poète, noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeure et survivante du cancer ». Reconnue aux États-Unis comme une figure essentielle de l’afroféminisme dans la lutte contre le racisme et le sexisme, il aura fallu attendre plus de vingt ans pour voir sa poésie enfin traduite en français. Après la parution de La Licorne noire (The Black Unicorn) en 2021 (dans la traduction de Gerty Dambury) [8], L’Arche a fait paraître Charbon (Coal), traduit par le collectif Cételle [9], en édition bilingue.

« Je

est le noir intégral, proféré

depuis les entrailles de la terre.

Il y a tant de formes que prend l’ouvert

c’est un diamant qui vient d’un mot, dont la couleur

dépend de qui paie quoi pour sa profération.

Certains mots sont ouverts comme un diamant

sur le verre des fenêtres

chantant haut dans le fracas du soleil

Puis il y a des mots comme des paris épinglés

dans un carnet perforé — achète, signe et déchire —

et qu’importe ce qu’en sera le sort

la souche demeure

une dent mal arrachée au bord déchiqueté.

Certains mots vivent dans ma gorge

et nichent comme des vipères. D’autres connaissent le soleil

cherchant comme des gitans sur ma langue

à exploser d’entre mes lèvres

comme de jeunes moineaux brisant leur coquille.

Certains mots

me tourmentent.

L’amour est un mot, une autre forme que prend l’ouvert.

Comme le diamant vient d’un nœud de flammes

je suis Noire parce que je viens des entrailles de la terre

alors prends-moi au mot comme un joyaux en pleine lumière. » (« Charbon », Charbon, p. 27)

Dans sa préface, le collectif explique à propos de l’écriture de la poétesse :

« La syntaxe des poèmes de Lorde joue volontairement de l’ambiguïté : un mot ou un groupe de mots se trouve potentiellement relié à ce qui précède ou aux vers suivants, dans lesquels il occupe une fonction différente. Ce groupe de mots se trouve ainsi en « facteur commun », selon la figure appelée « apo koinou ». Cette structure poétique très récurrente est typique du travail et de la pensée de Lorde : plusieurs réalités coexistent, entrent en tension l’une avec l’autre sans s’exclure. » (p. 15)

Le collectif Cételle a opté pour une écriture sèche qui donne pleinement à entendre la beauté de cette langue de colère et de peine, « laissant un goût de pluie et de couchant / toutes nos faims devant nous » (p. 55).

« ici, il n’y a pas une seule métaphore

ici rien n’invite à la lecture

rien de traumatique

rien de nécessaire ni de hasardeux

ces événements ont lieu en tous temps et il est peu probable qu’ils riment

ce sont juste quelques mots, quelques objets qui m’ont forcée à m’en souvenir

On veut vraiment continuer à parler de ça ? » (Tu es l’avenir, p. 72)

Née à Omsk, en Sibérie, en 1990, activiste féministe, anarchiste et écologiste, Galina Rymbu est une voix majeure de la poésie contemporaine russophone. Elle vit aujourd’hui en Ukraine. Rymbu publie depuis les années 2010 des textes qu’elle présente comme une « phénoménologie de la perception du politique » (p. VI) d’un point de vue féministe, queer, de classe, dénonçant « l’infect nationalisme russe ». Traduit du russe par Marina Skalova [5], Tu es l’avenir, a paru aux excellentes éditions Vanloo [10]. Ce livre, composé en collaboration avec Marina Skalova, réunit des textes de 2016 à 2023.

« eux leur

c’est leur

organicité insoutenable

et un hameau qui brûle

leurs affaires sorties seules d’octobr

jusqu’à un milieu clair, où elles ne leur

appartiennent plus

comme si c’était de l’animé (de l’animal ?)

qui remue près des obusiers

ou leur « maladie en uniforme » (?) ou

« prolongés pour le gouvernement » eux (?)

voilà leurs estomacs gris avec de la fourrure voilà

leurs mains les mains sont-ce leurs mains (?)

même sans pouls elles fouillent

la terre d’ici, ramassent des animaux domestiques abandonnés

(ils les mangent, je le sais) » (Tu es l’avenir, p. 24)

Marina Skalova décrit très justement l’œuvre de Rymbu comme un « laboratoire perpétuel, où de nouvelles façons d’être, de penser, de sentir s’inventent dans les interstices et les excès de sens de la langue de tous les jours, en scindant la langue, la fracturant » (p. VI).

Tu es l’avenir questionne la possibilité de la langue poétique face à l’horreur de la guerre. À l’instar de Paul Celan, qui écrivait dans la langue des bourreaux, et auquel la poétesse se réfère, Rymbu écrit dans la langue de l’agresseur russe. À sa suite, Marina Skalova fait siennes ses luttes, parvenant à créer une langue où résonne le tumulte des combats et où perce l’espoir d’un autre avenir porté par la force de résistance du langage.

Ronelda Kamfer, Chinatown, traduit de l’afrikaans (Afrique du Sud) par Pierre-Marie Finkelstein, bilingue, éditions des Lisières, octobre 2023

Juana Dolores, Bijuteria, traduit du catalan par David Castañer, bilingue, éditions l’extrême contemporain, mai 2024

Lida Youssoupova, Verdicts (Prigovory), traduit du russe par Marina Skalova, éditions Zoème, octobre 2023

Donika Kelly, Bestiaire (Bestiary), traduit de l’anglais (États-Unis) par Maria Raluca Hanea et François Heusbourg, éditions Unes, octobre 2023

Audre Lorde, Charbon (Coal), traduit de l’anglais (États-Unis) par le collectif Cételle, bilingue, coll. « Des écrits pour la parole, L’Arche, octobre 2023

Galina Rymbu, Tu es l’avenir, traduit du russe par Marina Skalova, coll. « V2O », éditions Vanloo, septembre 2023

[1] https://revuecatastrophes.wordpress.com/2021/04/26/poetic-transfer-1/

[2] Né en 1957 à Dakar, au Sénégal, Pierre-Marie Finkelstein est traducteur de l’afrikaans, du néerlandais, du portugais et de l’anglais. Il a notamment traduit Amnésie collective de Koleka Putuma, paru chez LansKine en 2022.

[3] Nom d’un centre commercial du Cap où ont lieu les sorties familiales.

[4] Né en 1988 à Bordeaux, David Castañer est maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne depuis 2019.

[5] Née à Moscou en 1988, Marina Skalova est autrice et traductrice de l’allemand et du russe vers le français. Elle a notamment traduit différentes pièces d’auteurs germanophones pour L’Arche et a publié Exploration des flux (Seuil, Fiction & Cie, 2018), La Chute des comètes et des cosmonautes (L’Arche, 2019), Silences d’exils avec la photographe Nadège Abadie (éditions d’en bas, 2020), et Atermnot (Héros-Limite, 2023). Elle a dernièrement traduit Sucre, journal d’une recherche, à quatre mains avec Camille Luscher (éditions Zoé, 2023), Tu es l’avenir de Galina Rymbu (éditions Vanloo, 2023) et Verdicts de Lida Youssoupova (éditions Zoème, 2023).

[6] Née en Transylvanie en 1982, Raluca Maria Hanea a publié aux éditions Unes Sans chute (2016), Retirements (2018) et Disparition initiale (2023). Elle a traduit, chez le même éditeur, avec François Heusbourg, Mire (2019) et Douanes (2023) de Solmaz Sharif. À lire dans Les Imposteurs, l’entretien que l’autrice nous avait accordé en 2018 : https://lesimposteurs.blog/2018/10/31/interview-de-maria-raluca-hanea/

[7] Né en 1981 à Paris, François Heusbourg est poète, traducteur et éditeur. Ses livres ont notamment paru aux éditions Mémoire Vivante, Isabelle Sauvage et Æncrages & Co. Il dirige depuis 2013 les éditions Une, dont les locaux basés à Nice accueillent régulièrement des expositions d’art contemporain et des lectures de poésie.

[8] À lire dans Les Imposteurs, notre critique de La Licorne noire : https://lesimposteurs.blog/2022/03/23/drive-de-hettie-jones-et-la-licorne-noire-daudre-lorde/

[9] Le collectif Cételle, qui rassemble sept enseignantes-chercheuses en anglais et en littératures comparées (Université Côte d’Azur, CTELA) a été créé en 2018. Le collectif se compose de Deborah Bridle, Geneviève Chevallier, Odile Gannier, Sandrine Montin, Ellen Rothnie, Catherine Schnoor, Jeff Storey.

[10] Je renvoie les lecteur·ices à la critique de Jean-Philippe Cazier parue dans Diacritik : https://diacritik.com/2023/09/11/galina-rymbu-un-evenement-poetique-tu-es-lavenir/